Les établissements privés, qui sont largement financés par l’État au détriment de l’école publique, permettent aux classes sociales les plus favorisées de cultiver un entre-soi favorisant la reproduction sociale.

Pour comprendre ce qui conduit les parents d’élèves à inscrire leur enfant dans un établissement privé sous contrat, dont 96 % appartiennent au réseau catholique, on pourrait renvoyer aux explications de la très éphémère ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. En effet, cette dernière, qui s’exprimait alors en tant que « mère de famille » en oubliant de manière fâcheuse sa fonction, prétendait que son fils avait été scolarisé dans le privé en raison « des paquets d’heures pas sérieusement remplacées » dans le public. Aussi mensongère et calamiteuse soit-elle, cette déclaration n’en traduit pas moins un certain état d’esprit à l’égard de l’école, réduite à un marché concurrentiel comme un autre, où la liberté de choix du parent d’élève s’exercerait entre des produits (les établissements scolaires), dont la qualité serait appréciée en fonction de leur niveau de performance, ici l’insuffisance des moyens de remplacement. Tout se passe comme si cette concurrence (entre secteurs public et privé) relevait d’un simple état de fait, et non d’un dualisme scolaire renforcé par l’État depuis la loi Debré de décembre 1959.

L’État organise l’attractivité de l’enseignement privé

La compétition entre le public et le privé dans le secondaire est ancienne, elle remonte à 1808 avec la création de l’enseignement public par Napoléon ^1er^. Elle n’a jamais cessé, avec une différence notable depuis 1959 : la rupture du principe « à établissements privés, fonds privés ». Dès lors, l’État considère les établissements privés, financés à 73 % sur crédits publics, comme des « collaborateurs du service public » tout en les exemptant des contraintes qui y sont liées, puisqu’il ne les intègre pas à la carte scolaire^1^. Leur recrutement est donc libre : les élèves sont choisi·es sur critères scolaires, via la sélection des meilleurs dossiers, et sur critères sociaux, via la pratique de tarifs souvent élevés et parfois prohibitifs^2^. En conséquence de quoi, le secteur privé, ce sont deux fois moins d’enfants d’ouvrier·es et d’inactif·ves (16,7 % vs 32,7 %), deux fois moins de boursier·es (11 % vs 24,6 %) et presque deux fois moins d’élèves étranger·es (1,7 % vs 3,2 %) ou d’origine étrangère (9,1 % vs 19,4 %). C’est également des élèves moins en retard dans leurs études et disposant de meilleures compétences en français et en mathématiques. De même, les établissements privés sont très peu concernés par l’inclusion des jeunes en situation de handicap, par l’accueil des élèves allophones ou par la prise en charge de ceux et celles ayant des « difficultés scolaires graves et persistantes ». Conséquence : l’indice moyen de positionnement social des collégien·nes est bien plus élevé dans le privé (121) que dans le public (101).

Toutefois, les privilèges ne s’arrêtent pas là. Ils apparaissent aussi clairement dans la répartition des moyens d’enseignement. En vertu du principe de parité, l’enseignement privé reçoit une dotation équivalente à celle du public, alors qu’il recrute une population ayant un profil social et scolaire plutôt adapté aux apprentissages et aux comportements scolaires attendus, ce qui lui permet de dégager des heures pour assurer un meilleur accompagnement pédagogique. De plus, cette « égalité de traitement », qui n’en est pas une, puisqu’elle traite de manière identique des situations différentes entre un secteur qui discrimine et un autre qui accepte tout élève, y compris exclu par le privé, permet à ce dernier d’afficher un nombre d’élèves par enseignant (13,1 vs 14,5) non seulement plus faible que celui observé dans le public hors éducation prioritaire, mais surtout identique à celui constaté en éducation prioritaire. Enfin, en offrant à ses professeur·es de meilleures conditions d’enseignement, de travail et de formation, l’enseignement privé ne connaît pas la crise de recrutement de son homologue public.

Un enseignement privé plébiscité par les parents mais réservé à certain·es

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi, selon un sondage récent réalisé par Odoxa, 54 % des personnes interrogées souhaiteraient inscrire leur enfant dans l’enseignement privé, estimant que ce dernier présente de meilleurs résultats (75 %), offre des garanties de réussite (74 %) et détient une meilleure image globale (62 %) que les établissements publics qui, selon la Cour des comptes, « font souvent figure de repoussoirs dans le discours des parents ». À la rentrée 2023, la part des collégien·es qui y sont scolarisé·es est de 21,3 %, soit autant qu’en éducation prioritaire. Si cette proportion aux alentours de 20 % reste stable en 27 ans (+ 2 %), elle occulte deux aspects : 40 % des élèves d’une génération parvenue en terminale sont passé·es par le privé, seul·es 7 % y ont effectué toute leur scolarité ; et d’autre part, en 2023, 57,3 % de ses élèves sont issu·es de milieux favorisés ou très favorisés, contre 41,5 % en 2000, soit +15,8 points.

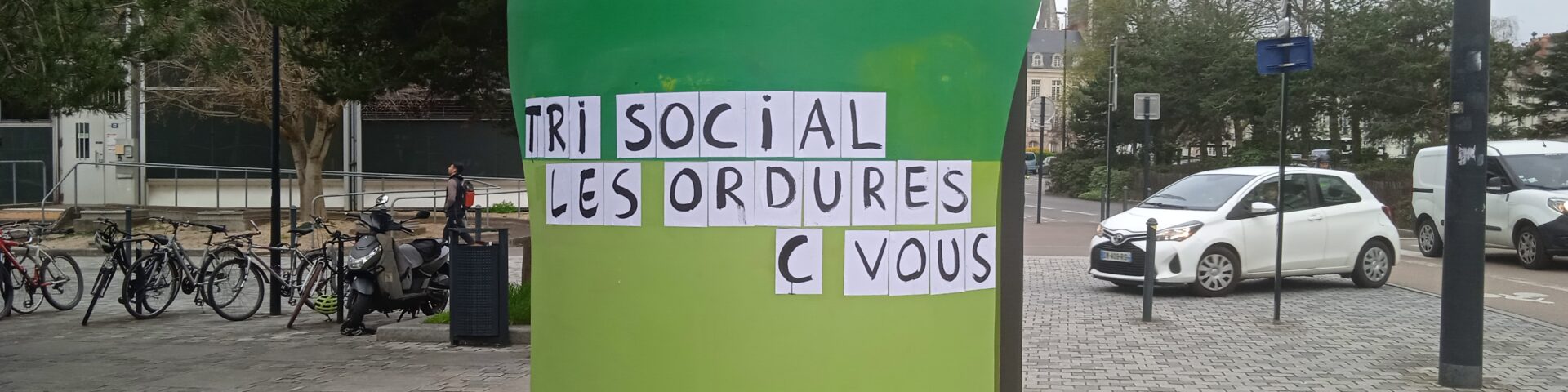

Mais au-delà des arguties scolaires avancées pour justifier l’option du privé, ce qui prédomine chez les familles les mieux dotées culturellement et/ou économiquement, c’est leur quête persistante, parfois depuis des générations, d’un entre-soi social correspondant à leurs valeurs éducatives et propice à assurer leur reproduction sociale^3^. À preuve : la contestation de toute politique d’ouverture sociale quand elle concerne les établissements publics réputés ou le recours encore plus massif au secteur privé en réaction à l’essor des dérogations suite à la réforme de la carte scolaire de 2007^4^. Déjà au XIX^e^ siècle, « aucune famille de la bonne bourgeoisie ne [confiait] son fils au collège. La fréquentation des boursiers faisait hésiter : comment apprendre les bonnes manières avec des camarades qui n’appartiennent pas à la « bonne société » ?^5^ ». Aujourd’hui, c’est la même volonté d’influer sur la socialisation juvénile de leurs enfants en contrôlant leurs relations sociales qui s’exprime. Autrement dit, ces parents d’élèves, qui disposent des moyens financiers de leur liberté de choix, privilégient les établissements scolaires (du secondaire au supérieur), dont ils savent que le contrôle (social et scolaire) du recrutement permet d’en limiter l’accès aux groupes sociaux qu’ils entendent éviter, quand la ségrégation résidentielle n’y suffit pas. C’est donc l’ensemble de ces stratégies familiales qui, associées à la politique du laisser-faire de l’État en matière de mixité sociale et scolaire, conduisent à une école de plus en plus marquée par le séparatisme social.

Fabienne Federini

Docteure en sociologie. Spécialiste des questions éducatives et des politiques publiques relatives aux publics et territoires prioritaires, elle est l’auteure de plusieurs articles dont :

➤Contre les inégalités scolaires, le bal des Tartuffe ;

➤Enseignement privé : un séparatisme social qui ne dit pas son nom ;

➤Enseignement privé et ségrégation sociale et scolaire : la responsabilité de l’état engagée.

1. La carte scolaire permet l’affectation d’un élève dans un établissement scolaire correspondant à son lieu de résidence.

2. Faute de données nationales, la Cour des comptes évalue en moyenne les frais de scolarité au collège à 849 €, auxquels il faut ajouter

la demi-pension et parfois les études dirigées. À titre d’exemple d’établissement privé pratiquant un tarif prohibitif en 2023-2024,

citons le collège Stanislas de Paris : 2 238 € d’inscription annuelle, 2 132 € d’études dirigées (pour les niveaux 6e et 5e),

1 354 € de demi-pension.

- Cf. Grisez Emilie, 2023, À l’école primaire catholique.

Une éducation bien ordonnée, Paris, Presses universitaires de France, collection « éducation et société ».

- Ben Ayed Choukri et alii, 2013, « Quels impacts de l’assouplissement de la carte scolaire sur la ségrégation sociale au collège ?

Tendances nationales et déclinaisons locales contrastées », Éducation et formations, n° 83, pp. 39-57.

- Prost Antoine, 2013, « L’enseignement privé prisonnier de son héritage », Projet, n° 333, p. 36.