Les méfaits du libéralisme ne sont plus à démontrer : les droits acquis sont piétinés, chaque réforme des gouvernements successifs apporte son lot de régressions, d’attaques contre les travailleurs et les travailleuses et de destruction de la planète et des droits humains les plus élémentaires. Découragement et résignation pourraient donc s’installer face à ce déferlement d’agressions, sorte de rouleau compresseur que rien ne semble pouvoir arrêter, et ce, depuis des décennies : c’est le combat du pot de terre contre le pot de fer…

Pourtant, la soumission n’est pas à l’ordre du jour : les mouvements de révolte populaire restent nombreux et parfois puissants. On se souvient encore de celui des Gilets jaunes qui, par sa masse et sa radicalité, a fait vaciller le sommet de l’État. Les modalités de contestation plus traditionnelles du mouvement ouvrier sont, n’en déplaisent aux puissant·es, loin d’être enterrées : la grève se déploie régulièrement dans les entreprises ou les services autour de revendications salariales, de conditions de travail. Les grèves et manifestations de 2023 contre la réforme des retraites ont mis plusieurs millions de personnes dans les rues. Il existe d’autres types de soulèvements, contre tous les projets écocides notamment, qui rassemblent eux aussi celles et ceux qui ne veulent pas « laisser faire », et entrent en résistance de façon diverse et à échelles variées. Et puis il y a les mouvements de solidarité envers les migrant·es, les combats féministes, les luttes contre la précarité. La liste n’est pas exhaustive : ces mouvements témoignent d’une intensité et d’une actualité de la conflictualité porteuse d’espoirs.

Mais l’expression de cette tension revêt aussi d’autres formes, moins visibles, moins spectaculaires : face aux pressions, injonctions et autres intimidations dont usent les dirigeant·es pour imposer leurs réformes libérales, il existe aussi des formes multiples de contestation, collectives mais aussi individuelles, qui participent d’un même mouvement de refus de l’ordre imposé. Toutes ces résistances, qu’elles s’expriment dans la rue, sur une zone à défendre (ZAD) ou sur un lieu de travail, qu’elles se manifestent dans la rue ou existent à bas bruit, toutes ces résistances suivent le même objectif, celui du refus des politiques à l’oeuvre et donc de la volonté inaltérable de stopper la fuite en avant capitaliste, de changer les paradigmes qui régissent les rapports sociaux, pour imposer un autre projet de société. Quelles que soient les modalités retenues, elles se « nourrissent » l’une l’autre : les activistes d’Attac, même peu nombreux·ses, réussissent à toucher, et donc à alerter voire à convaincre l’opinion publique par leurs actions médiatiques ; les millions de manifestant·es contre la réforme des retraites emportent l’adhésion du plus grand nombre, même de celles et ceux qui ne sont pas dans la rue à leurs côtés et cela, sur le fond de la réforme comme sur la pratique antidémocratique du pouvoir.

Les mots d’ordre syndicaux de ne pas appliquer tel ou tel dispositif, de bloquer la machine et d’entrer en résistance ont aussi cet objectif : en entraînant les collègues, ils portent au-delà de leurs revendications propres un message plus large, celui de la vanité, de l’inutilité, de la nocivité des réformes imposées par le libéralisme.

Ces résistances, si elles ne font pas immédiatement échec, freinent le rouleau compresseur et préparent les luttes à venir. Elles démontrent que les poches de conflictualité sont nombreuses, et que l’opinion publique n’est pas acquise, loin de là, aux contre-réformes. Tout ceci concourt à battre en brèche l’idée d’une prétendue hégémonie du modèle libéral auquel les populations adhèreraient massivement et sans alternatives possibles.

Elles ont un point commun : parce qu’elles sont chacune à leur manière extrêmement vivaces, elles sont aussi durement réprimées comme autant de menaces pour le pouvoir en place. Et dans un mouvement dialectique, loin de faire taire ces résistances, la répression a pour effet de les mettre en valeur et de leur donner une visibilité, en montrant l’importance des enjeux pour l’ensemble de la population. Ces résistances multiformes préparent donc les victoires de demain.

- FSU-SNUipp- votez École émancipée!

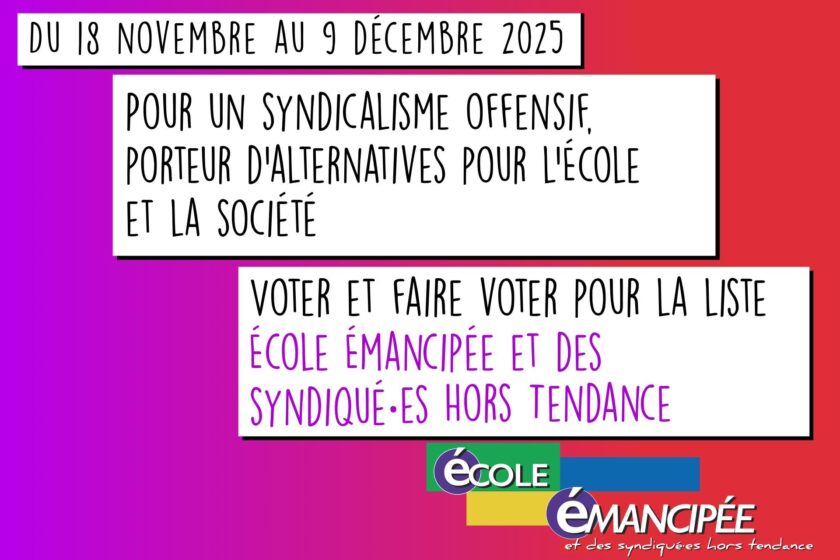

PΔR L’ÉQUIPE NATIONALE ÉÉ FSU-SNUIPP Du 18 novembre au 9 décembre a lieu le vote interne de la FSU-SNUipp. Moment démocratique, il détermine les équilibres internes des exécutifs, national comme locaux. Dans un contexte politique dangereux, c’est une orientation novatrice et offensive dont le syndicat majoritaire des écoles a besoin. absence de débouchés victorieux aux[…]

PΔR L’ÉQUIPE NATIONALE ÉÉ FSU-SNUIPP Du 18 novembre au 9 décembre a lieu le vote interne de la FSU-SNUipp. Moment démocratique, il détermine les équilibres internes des exécutifs, national comme locaux. Dans un contexte politique dangereux, c’est une orientation novatrice et offensive dont le syndicat majoritaire des écoles a besoin. absence de débouchés victorieux aux[…] - Entretien avec Fred Grimaud – AESH – un vrai métier

* Fred Grimaud, professeur des écoles et chercheur, a mené une enquête de terrain auprès des accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH) sur leur métier et leurs conditions de travail. Les résultats sont regroupés dans le livre AESH, un vrai métier (Éd.Syllepse) Pourquoi un chantier travail sur les AESH ? La commande vient de[…]

* Fred Grimaud, professeur des écoles et chercheur, a mené une enquête de terrain auprès des accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH) sur leur métier et leurs conditions de travail. Les résultats sont regroupés dans le livre AESH, un vrai métier (Éd.Syllepse) Pourquoi un chantier travail sur les AESH ? La commande vient de[…] - La stabilité n’est pas une option

« De qui dépend que l’oppression demeure ? De nous. De qui dépend qu’elle soit brisée? De nous […]. Et jamais devient : aujourd’hui ». Bertolt Brecht Fin septembre 2025, la septième des neuf limites planétaires, l’acidification des océans liée aux émissions de CO2, était franchie, bascule supplémentaire vers la remise en cause rapide des[…]

« De qui dépend que l’oppression demeure ? De nous. De qui dépend qu’elle soit brisée? De nous […]. Et jamais devient : aujourd’hui ». Bertolt Brecht Fin septembre 2025, la septième des neuf limites planétaires, l’acidification des océans liée aux émissions de CO2, était franchie, bascule supplémentaire vers la remise en cause rapide des[…] - Carrières – la classe exceptionnelle, mémère de toutes les batailles ?

PAR BÉNÉDICTE VIGUIER Les discussions lancées par le ministère de l’Éducation nationale sur les déroulements de carrière des enseignant·es pourraient être positives pour la classe normale. Les projets concernant la hors-classe et la classe exceptionnelle ne font pas consensus entre les syndicats. La FSU doit se concentrer sur une revalorisation pour tou·tes. Depuis des années,[…]

PAR BÉNÉDICTE VIGUIER Les discussions lancées par le ministère de l’Éducation nationale sur les déroulements de carrière des enseignant·es pourraient être positives pour la classe normale. Les projets concernant la hors-classe et la classe exceptionnelle ne font pas consensus entre les syndicats. La FSU doit se concentrer sur une revalorisation pour tou·tes. Depuis des années,[…] - Un congrès de la FSU-SNUipp engagé et combatif

PAR L’ÉQUIPE NATIONALE ÉÉ FSU-SNUIPP Le 13° Congrès national de la FSU-SNUipp s’est tenu en juin à Aix-les-Bains dans un contexte marqué par la montée de l’extrême droite, des régimes autoritaires, des conflits armés et par l’aggravation des crises écologiques, sociales et démocratiques. Les services publics et particulièrement l’école sont violemment attaqués par des politiques[…]

PAR L’ÉQUIPE NATIONALE ÉÉ FSU-SNUIPP Le 13° Congrès national de la FSU-SNUipp s’est tenu en juin à Aix-les-Bains dans un contexte marqué par la montée de l’extrême droite, des régimes autoritaires, des conflits armés et par l’aggravation des crises écologiques, sociales et démocratiques. Les services publics et particulièrement l’école sont violemment attaqués par des politiques[…] - Une rentrée de crise sociale et politique

PAR KAREL YON Appel à tout bloquer le 10 septembre, question de confiance du Premier ministre le 8, appel syndical à la grève le 18, la rentrée se fait sur fond de crise. La responsabilité des syndicats dans la période est de faire le lien entre le social et le politique afin de ne pas[…]

PAR KAREL YON Appel à tout bloquer le 10 septembre, question de confiance du Premier ministre le 8, appel syndical à la grève le 18, la rentrée se fait sur fond de crise. La responsabilité des syndicats dans la période est de faire le lien entre le social et le politique afin de ne pas[…] - Congrès du Snesup-FSU, l’ÉÉ en progression

Le congrès national s’est tenu début juin à Angers dans un contexte où l’enseignement supérieur est fragilisé. Les dysfonctionnements dans le syndicat ne lui permettent pas de proposer des orientations combatives. PAR les membres ÉÉ-PSO du BN du Snesup-FSU. Le Snesup-FSU tient son congrès d’orientation tous les deux ans, précédé d’un vote d’orientation dont les[…]

Le congrès national s’est tenu début juin à Angers dans un contexte où l’enseignement supérieur est fragilisé. Les dysfonctionnements dans le syndicat ne lui permettent pas de proposer des orientations combatives. PAR les membres ÉÉ-PSO du BN du Snesup-FSU. Le Snesup-FSU tient son congrès d’orientation tous les deux ans, précédé d’un vote d’orientation dont les[…] - 52eme congrès du SNPES-PJJ-FSU

Le SNPES-PJJ/FSU s’est réuni en congrès, début juin, à Épinal, dans un contexte de forte dégradation des missions et des conditions de travail à la protection judiciaire de la jeunesse. PAR Marc Hernandez et Marielle Hauchecorne Les traces du plan social dans la protection judiciaire de la jeunesse, à l’été 2024, restent sensibles. Malgré un[…]

Le SNPES-PJJ/FSU s’est réuni en congrès, début juin, à Épinal, dans un contexte de forte dégradation des missions et des conditions de travail à la protection judiciaire de la jeunesse. PAR Marc Hernandez et Marielle Hauchecorne Les traces du plan social dans la protection judiciaire de la jeunesse, à l’été 2024, restent sensibles. Malgré un[…]