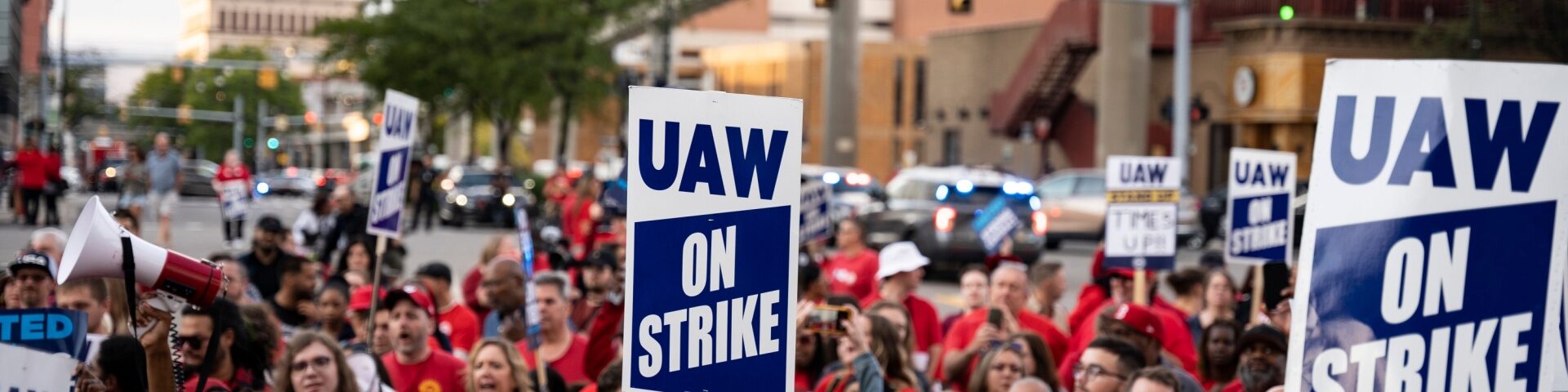

L’année 2023 a été une année charnière pour le syndicalisme états-unien. Entre janvier et août 2023, plus de 200 grèves mobilisant plus de 320 000 salarié·es ont eu lieu, ce qui en soi représentait déjà une impressionnante montée en puissance si l’on compare ces chiffres à ceux de l’année 2021 tout entière, avec ses 27 000 salarié·es engagé·es dans 116 grèves. Elles ont touché de nombreux secteurs comme l’automobile mais aussi les infirmières, l’éducation ou le cinéma, entre autres.

Plus de dix fois plus de travailleur·ses ont fait grève en 2023 par rapport à 2021. Mais le véritable tournant, qui fait de 2023 l’annus mirabilis du mouvement ouvrier contemporain, s’est opéré à partir du milieu du mois de septembre, avec la grève des salarié·es des trois géants de l’automobile américains qui emploient 150 000 personnes : Ford, General Motors et Stellantis.

Menée sous la forme d’une grève perlée suivant plusieurs phases d’extension entre le 15 septembre et le 30 octobre 2023, cette mobilisation de 46 jours est la victoire syndicale la plus retentissante du début du XXIe siècle dans le pays. Elle est à mettre au crédit de la nouvelle direction de l’United Auto Workers (UAW) incarnée par Shawn Fain. Cet électricien de 55 ans a été élu de peu président du syndicat en mars 2023, après la révélation d’affaires de corruption impliquant d’anciens dirigeants et suite à la victoire du référendum interne de 2022 exigeant que l’exécutif soit élu directement par les syndiqué·es. Il était présenté par la tendance Unite All Workers for Democracy (UAWD), animée par des cadres essentiellement issu·es de courants socialistes formés dans les années 1970 pour les plus ancien·nes et des Socialistes démocrates d’Amérique (DSA) pour les plus jeunes, regroupé·es autour du réseau de débat et formation Labor Notes.

Une nouvelle génération radicalisée dans les syndicats

L’UAWD est l’une des nombreuses tendances renouvelées ou récemment créées qui tentent actuellement de prendre le pouvoir au sein des syndicats US sur une plateforme de réforme et de démocratisation du fonctionnement des syndicats et de mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation et de confrontation au patronat plutôt que de conciliation et d’accompagnement de l’agenda managérial. Les deux dernières campagnes présidentielles de Bernie Sanders ont contribué à élever le niveau de compréhension politique des rapports sociaux d’exploitation au sein du salariat américain, ainsi que son niveau d’exigence en termes de salaires et de conditions de travail. Le sénateur partisan du socialisme démocratique a en parallèle radicalisé et fait monter en compétences organisationnelles une nouvelle génération politique, dont une proportion significative a fait le choix volontariste d’aller grossir les rangs des cadres syndicalistes au sein de ces tendances « pro réformes ». Les effets du renouveau de la politisation des classes populaires et moyennes par les idéaux portés par la gauche ne sont pas encore visibles dans le champ politique à l’échelle de la fédération que sont les USA, par exemple sous la forme d’un parti d’une taille importante. Cependant, ce renouveau est déjà présent dans un champ syndical certes en déclin depuis des décennies, mais où les points d’appui sont sans aucun doute plus nombreux pour créer ou s’emparer d’outils efficaces en vue de défendre les droits et les intérêts des exploité·es.

Sous la direction de Shawn Fain, l’UAW a donc obtenu par la grève l’augmentation de tous les salaires d’au moins 25 % sur la période de 4 ans et demi couverte par le nouveau contrat passé entre le syndicat et les patrons, une prime de 5 000 dollars par gréviste à leur retour au travail et l’indexation des salaires sur le coût de la vie, une mesure d’ajustement salarial qui avait été supprimée il y a longtemps. Elle a également gagné l’application de la règle du salaire égal à travail égal à l’entrée dans le métier, mettant ainsi fin à un système extrêmement inégalitaire et diviseur de rémunération suivant trois statuts différents de salarié·es, en dehors de toute considération d’ancienneté.

Le programme de la direction syndicale résumé dans son slogan « pas de corruption, pas de concessions, pas de statuts différenciés ! » est donc suivi rigoureusement et d’une manière efficace. Cette grande victoire a servi d’exemple et de source d’inspiration. Dans le secteur automobile d’abord, où des milliers de salarié·es d’une dizaine de constructeurs étrangers – dont Toyota, Honda, et Hyundai qui se sont empressés d’augmenter les salaires de peur de subir aussi un mouvement de grève – et de l’électrique (Tesla) ont déjà rejoint l’UAW. Le syndicat organise une campagne de syndicalisation historique concernant ces entreprises qui couvrent plus de 150 000 salarié·es, dans le but d’inverser la tendance baissière entamée en 1979, avec 1,5 million de syndiqué·es cette année-là, contre seulement 383 000 en 2023.

Une mobilisation qui s’étend

La mobilisation de l’UAW a également fait tache d’huile dans les autres secteurs, puisqu’au final, plus d’un demi-million de salarié·es ont été en grève en 2023. Par exemple, les 7 000 infirmièr·es de la ville de New York ont gagné sur leur revendication d’augmentation des effectifs, et les machinistes de l’industrie de l’aérien à Wichita ont fait reculer leur direction qui voulait leur imposer une augmentation du temps de travail.

Le mouvement le plus médiatique a été celui des acteur·ices de Hollywood, dirigé par le SAG-AFTRA incarné par l’actrice Fran Dresher, suivi par les scénaristes, qui ont obtenu des augmentations de salaires et d’effectifs au bout de quatre mois d’action. Le SAG-AFTRA a, de son côté, gagné de très grosses primes en supplément des salaires pour les productions audiovisuelles diffusées sur les plateformes de streaming (Netflix, Disney+…) qui font les meilleures audiences, mais aussi un fond de mutualisation qui reçoit 25 % des primes pour les redistribuer aux acteur·ices des productions moins populaires. Vanity Fair, une institution de la presse du spectacle américain, voit dans ce dispositif rien moins que l’influence du « socialisme ».

La mobilisation qui a touché le secteur de l’éducation début novembre à Andover, dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, a été beaucoup plus courte (trois jours seulement) et circonscrite dans son périmètre, mais tout aussi efficace : les contractuel·les ont obtenu jusqu’à 60 % d’augmentation, et les titulaires, 37 %. Surtout, s’agissant d’une grève illégale (selon la réglementation des contrats pluriannuels entre syndicats et patronat aux USA, qui engage le syndicat à ne pas faire grève avant le terme du contrat) elle sert de précédent et de point d’appui à une proposition de loi à l’assemblée de l’état pour autoriser les grèves en cours de contrat.

Enfin, cette vague de grèves semble avoir étendu son influence au-delà des frontières et avoir été l’un des facteurs déclencheurs de la vigoureuse grève de sept jours en décembre menée par le front commun des syndicats de la fonction publique au Québec.

Dans un contexte d’année de campagne présidentielle, ces mobilisations n’ont pour l’instant pas la puissance nécessaire pour bouleverser le scénario préétabli d’un nouveau match Biden-Trump, révélateur de la profondeur de la crise politique de ce pays. Mais la candidature au Sénat de Dan Osborne, un syndicaliste leader d’une grève victorieuse des usines Kellog’s au Nebraska qui, en tant qu’indépendant dans un État républicain, mène dans les sondages, apporte une piste à suivre pour répondre à la menace trumpiste. ■

■ Par Grégory Bekhtari

- Entretien avec Gloria Origgi – Le dissensus au cœur d’une véritable démocratie

Gloria Origgi est philosophe et directrice de recherche au CNRS. Elle éclaire le concept de vérité dans l’information et dans le débat. ► En quoi les infox, désinformations, vérités alternatives sont-elles des dangers pour la démocratie ? Premièrement, il serait faux de croire que l’on passerait complètement d’une ère de la vérité à une nouvelle[…]

Gloria Origgi est philosophe et directrice de recherche au CNRS. Elle éclaire le concept de vérité dans l’information et dans le débat. ► En quoi les infox, désinformations, vérités alternatives sont-elles des dangers pour la démocratie ? Premièrement, il serait faux de croire que l’on passerait complètement d’une ère de la vérité à une nouvelle[…] - Stop Bolloré – Désarmer Bolloré – des actions concrètes pour résister

La campagne Stop Bolloré, incarnée plus récemment dans l’appel Désarmer Bolloré, regroupe des syndicats, des collectifs, des associations, des journalistes, des travailleur-ses des médias, des enseignant-es, des artistes et des citoyen-nes. Ensemble, elles et ils refusent la mainmise croissante du groupe Bolloré sur l’information, l’édition et la production culturelle, ainsi que les effets politiques de[…]

La campagne Stop Bolloré, incarnée plus récemment dans l’appel Désarmer Bolloré, regroupe des syndicats, des collectifs, des associations, des journalistes, des travailleur-ses des médias, des enseignant-es, des artistes et des citoyen-nes. Ensemble, elles et ils refusent la mainmise croissante du groupe Bolloré sur l’information, l’édition et la production culturelle, ainsi que les effets politiques de[…] - Audiovisuel, asphyxie et muselage du service public?

La création d’une holding France médias, votée par le Sénat et avant retour devant l’Assemblée. prévoit de rassembler Radio France, France Télé et l’INA sous une seule entité. Pour tenir la concurrence contre les grandes plateformes et créer des synergies, paraît-il… Une sorte de BBC à la française mais sans les moyens donnés à cette[…]

La création d’une holding France médias, votée par le Sénat et avant retour devant l’Assemblée. prévoit de rassembler Radio France, France Télé et l’INA sous une seule entité. Pour tenir la concurrence contre les grandes plateformes et créer des synergies, paraît-il… Une sorte de BBC à la française mais sans les moyens donnés à cette[…] - La convergence médiatique des droites

Nous reproduisons ici un article de Pauline Perrenot, journaliste, secrétaire de rédaction d’Action critique médias (Acrimed), paru initialement dans la revue Silomag nº 20 (Nov. 2025). Depuis dix ans, un pôle réactionnaire se consolide et gagne en influence au sein du champ journalistique. L’empire de Vincent Bolloré en est la clé de voûte, qui met[…]

Nous reproduisons ici un article de Pauline Perrenot, journaliste, secrétaire de rédaction d’Action critique médias (Acrimed), paru initialement dans la revue Silomag nº 20 (Nov. 2025). Depuis dix ans, un pôle réactionnaire se consolide et gagne en influence au sein du champ journalistique. L’empire de Vincent Bolloré en est la clé de voûte, qui met[…] - Entretien avec Laurent Mauduit – «Rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance»

Laurent Mauduit est journaliste, co-fondateur de Médiapart. Il revient sur le rôle fondamental de la presse en tant que contre-pouvoir. ► La figure du journalisme neutre, de journaliste neutre est extrêmement répandue. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette figure est un mythe? En matière d’information, l’objectivité est impossible. Quand un journal construit sa « une[…]

Laurent Mauduit est journaliste, co-fondateur de Médiapart. Il revient sur le rôle fondamental de la presse en tant que contre-pouvoir. ► La figure du journalisme neutre, de journaliste neutre est extrêmement répandue. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette figure est un mythe? En matière d’information, l’objectivité est impossible. Quand un journal construit sa « une[…]