Depuis 2014 : équipe de l’institut de recherches de la FSU, en partenariat avec le SNES, le SNEP et le SNUipp.

Volet qualitatif : observations prolongées de 8 sections académiques ou départementales (réunions internes et externes, stages, permanences…). Une centaine d’entretiens auprès de militants, adhérents et non-syndiqués (visites d’établissements).

Questionnaire : échantillon fourni par la DEPP suivant un tirage aléatoire stratifié, recueil des données effectué par le CERAPS (Université de Lille), en 2017, 3 301 réponses.

– Tu es le responsable de l’enquête Militens. Quels en sont les principaux enseignements ?

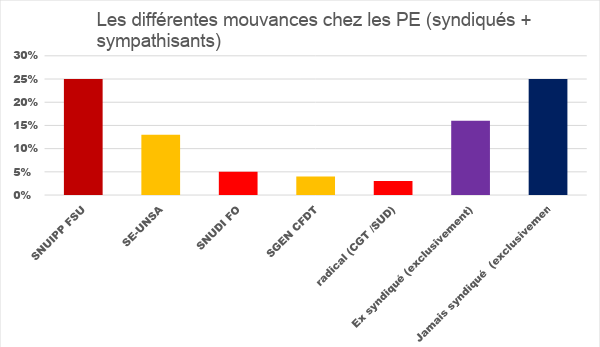

L’idée était à la fois de s’intéresser aux représentations des enseignants, souvent masquées par les conceptions des militants, et d’étudier l’interaction entre le syndicat et sa base. Il en ressort le potentiel de syndicalisation, à condition qu’une démarche soit organisée en ce sens. 24 % des enseignants jugent possible de se syndiquer ! Si le SNUipp syndiquait tous ceux qui songent à le rejoindre expressément, ses effectifs augmenteraient de 65 %, pour le SNEP la hausse serait de 60 % et pour le SNES de 40 %. En combinant avec ceux qui se déclarent proches d’une OS, on retrouve un cercle de sympathisants important, proche des syndiqués (mais moins combatif). Il y a bien sûr des spécificités. Les sympathisants du SNES ont souvent des militants dans leur établissement, ceux du SNEP sont plutôt des électeurs Macron, les électeurs de la gauche radicale étant déjà syndiqués…

Du point de vue pédagogique, les enseignants donnent une définition du bon professeur opposée à celle défendue par l’institution (il explique bien le cours et sait mettre les élèves au travail versus il est innovant, communique sur ses projets et travaille en équipe).

– Les temps sont durs pour le combat syndical face à l’offensive néo-libérale. Peut-on dire qu’il y a crise du syndicalisme enseignant ou pas ?

Il ne faut pas minimiser l’usure que peuvent ressentir ceux qui militent pour une transformation sociale, dans une période régressive. Au quotidien, il ne leur est pas évident de constater le décalage avec les collègues, la progression du fatalisme, et pire d’idées néo-libérales. Ainsi, 20 % seulement des enquêtés refusent clairement l’allégement des cotisations sociales des entreprises, et 48 % approuvent l’idée de « prendre des mesures pour réduire les dépenses publiques et le déficit du budget de l’Etat ». Les enseignants rejettent aussi toute prise de position syndicale sur les élections politiques comme sur les questions d’immigration.

On voit l’effet de cet air du temps avec la rotation accélérée des responsabilités dans la FSU : les militants qui préviennent dès leur entrée en fonction qu’ils s’en tiendront à deux ou trois mandats refusent moins la bureaucratisation du syndicalisme qu’un sacrifice personnel illimité. Aller au contact des collègues est quelquefois vécu comme une prise de risque, générant une tendance à rester dans l’entresoi des locaux syndicaux, à pratiquer un syndicalisme par correspondance. Par rapport aux années 1970, souvent mythifiées, l’intensité du militantisme est bien moindre. Il manque une espérance.

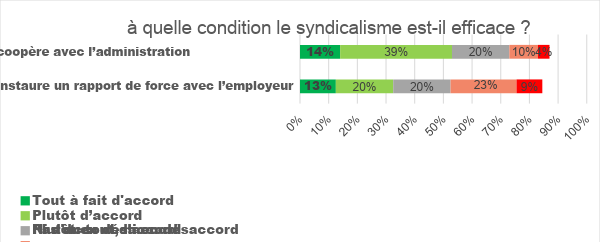

Mais le syndicalisme a des ressources. Le taux d’adhésion (entre 25 et 30 %) reste sur le palier des années 1990. La question des salaires, jugée peu prioritaire dans Militens, fait un retour remarqué, prouvant que le blocage vient d’abord d’un doute sur la possibilité de financer les revendications. Malgré une baisse récente, la propension à la grève est élevée : entre 1995 et 2013, un enseignant a fait en moyenne 4,5 fois plus grève que le salarié d’une entreprise. L’une des raisons est que le corps enseignant est profondément ancré à gauche, que ce soit lors des élections politiques ou quand on lui demande de se positionner. Certes le centre gauche domine, ce qui explique le succès de Macron en 2017, mais Giscard avait aussi séduit ce type d’enseignants en 1974, pour être massivement rejeté en 1981. Bref, l’alliage entre modération (des formes d’action, des revendications), sens du service public, et surengagement est toujours d’actualité. Le syndicalisme n’a d’ailleurs pas intérêt à coller à sa base, mais plutôt à dialoguer avec elle et à être force de propositions sur les enjeux qu’il juge importants.

– Depuis mi-décembre, un mouvement appelé « les stylos rouges » se développe en dehors des organisations syndicales. Que nous dit-il du lien entre le syndicalisme et les personnels ?

La force et la faiblesse du syndicalisme enseignant est d’être une institution. Il fait partie du cadre de travail. 95 % des enseignants entrent en contact volontairement avec lui (lecture de la presse syndicale, des mails ou de sites syndicaux, participation aux réunions ou encore prise de contact avec des syndicalistes pour être aidés). Même la partie la plus réfractaire au syndicalisme envisage la grève dans les grandes occasions. Celle-ci est d’ailleurs reléguée à la périphérie du monde enseignant : moins on participe aux grèves, moins on vote aux élections professionnelles.

A propos des professeurs des écoles du Bas Rhin, Gérard Grosse relève leur vision floue du syndicalisme, leur définition d’abord défensive de son rôle. Ce n’était pas vraiment différent lorsque l’adhésion était la norme, dans les années 1950. Dans Militens les organisations sont relativement critiquées. Par exemple, 52 % des enseignants jugent que les « syndicats sont nécessaires, mais doivent moderniser leurs méthodes ». Toutefois, les syndicalistes ont une excellente image, justement parce qu’ils sont utiles à chacun individuellement. Mais la distance qui existe avec leurs collègues est visible lors des réunions, lorsque des places vides les entourent… Dans de nombreux lycées et collèges, le travail du SNES a beau être apprécié, des listes de non-syndiqués ou d’adhérents de diverses OS se présentent comme des contre-pouvoirs asyndicaux au contre-pouvoir syndical qu’il incarne.

Ce consumérisme se voit aussi dans les 15 % de PE qui appellent plusieurs OS pour être aidés. Du coup, les permanenciers de la FSU ont tendance à s’adapter à cette mentalité, avec un discours technique, qui explicite rarement les enjeux politiques. Seuls les plus expérimentés repèrent les enseignants ouverts à un discours syndical et profitent de cette opportunité pour avoir une discussion de fond.

– Le succès du hashtag #PasDeVagues est-il le signe d’une conflictualité 2.0 ou au contraire celui du dépassement des anciens corps intermédiaires, de la désespérance du milieu ?

Dans Militens, un quart des professeurs du second degré conjugue rejet de la hiérarchie et insatisfaction professionnelle, soit le profil de ceux qui se sont servis de ce hashtag. Les personnels les plus en difficulté sollicitent beaucoup les syndicats, au risque de biaiser leur vision : la majorité des professeurs jugent en effet que leur relation avec le chef d’établissement est « basée sur l’écoute et l’échange », voire qu’elle est « amicale, de confiance » (12 %). Les professeurs veulent une relation harmonieuse avec eux, car ils s’occupent de tâches administratives qui les intéressent peu ; ce qui n’exclut pas une demande de protection au cas où…

Les deux mouvements précités utilisent les potentialités des réseaux sociaux pour offrir un porte-voix à la majorité d’enseignants qui participe épisodiquement aux actions syndicales (grèves, réunions…). La colère cohabite avec les doutes sur l’efficacité de l’action. L’émergence de ces mouvements questionne le syndicalisme sur le fond (comme symptôme d’une perte de sens du métier et d’un repli du corps) et sur la forme (atomisation de la représentation). Mais il serait hasardeux de négliger ces collègues. Dans l’affrontement global que nous vivons, les 20/25 % de grévistes réguliers seront balayés s’ils s’isolent. Beaucoup d’enseignants peuvent se mobiliser, à condition de les associer et de tenir un discours qui parte de leurs réalités.

– De manière plus générale, en quoi et à quelles conditions, l’utilisation des outils numériques permettrait-elle de renforcer le syndicalisme ?

Le défi aujourd’hui est d’utiliser pleinement le potentiel de la révolution numérique, en se déployant sur les réseaux sociaux et sur Internet, en développant les systèmes de gestion de bases de données, et en offrant au mouvement social les outils numériques adéquats, dans une perspective d’auto organisation du mouvement. Par exemple, la FSU pourrait proposer à ses adhérents ou à l’ensemble de ses contacts d’élaborer un calendrier d’actions, de se prononcer sur l’opportunité d’une grève stratégique.

Le numérique facilite le travail militant, et donc sa rationalisation. Tout ne peut pas être fait, raison de plus pour cibler les personnes ou les établissements prioritaires, avoir des stratégies, expérimenter. Les outils numériques sont un puissant support pour gagner en efficacité, ils peuvent aider les militants à cartographier le territoire, à connaître plus finement les contacts dont ils disposent pour mieux s’adresser à eux. Aujourd’hui, il est possible de reproduire partout ce qui se fait naturellement dans des territoires innervés par l’action syndicale. Le lien n’est pas forcément en face à face, ce qui compte c’est le contact sous toutes ses formes. Le syndicalisme 2.0 utilise ces outils modernes pour faciliter la prise de contact, faire la jonction entre la relation virtuelle et physique.

Refuser cette évolution, c’est condamner le syndicalisme à moyen terme. Les insoumis, peu nombreux, n’ont-ils pas remporté une grande bataille politique en exploitant les possibilités de coordination, d’expression et d’impulsion des outils numériques ? Toutes les grandes associations ont professionnalisé leur recueil de dons, avec succès. Certaines techniques contredisent l’éthique ? Rien n’empêche les syndicalistes d’en discuter et d’élaborer leur chemin entre le rejet du progrès et l’imitation des méthodes liberticides des GAFAM.

Propos recueillis par Christian Navarro.

Laurent Frajerman est chercheur à l’Institut FSU et au Centre d’Histoire Sociale de Paris I