Ces dernières années, les discours, annonces et affichages sur les droits des femmes des différents gouvernements successifs sont en complète dichotomie avec les choix budgétaires faits. Quelques exemples :

- Déclarer en 2017 l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale et distribuer, en 2025, 8% du PIB national aux grandes entreprises ; soit plus de 1000 fois plus que le budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes.

- Inscrire dans la Constitution le droit à l’accès à l’IVG mais baisser les subventions aux associations (en particulier au planning), diminuer le nombre de centres d’accueil dans les hôpitaux et dégrader l’accompagnement et les actions de prévention.

- Mettre en œuvre un programme de l’EVAR/S sans proposer de formations ambitieuses sur un sujet sensible qui était jusqu’alors peu enseigné

- Mettre en place un plan égalité femmes-hommes et ne pas le respecter malgré la loi, faute, entre autres, de moyens.

Le budget présenté par Bayrou, et probablement le prochain, est un budget austéritaire patriarcal anti femmes.

Les femmes, en effet, parce qu’elles sont les plus précaires, seront les premières victimes.

- Victimes des mesures sur les pensions car elles ont les + petites,

- Victimes de la baisse des aides d’allocations car elles sont plus nombreuses en famille monoparentale et sont surreprésentées parmi les allocataires des minimas sociaux,

- victimes de l’année blanche et du gel des salaires : la précarité financière des AESH, des fonctionnaires dans les métiers du care dévalorisés est une fois encore impactée,

- Victimes des coupes dans les dépenses de santé car elles sont également surreprésentées chez les personnes en affection longue durée.

Les femmes subiront également de plein fouet les attaques contre les Services Publics puisqu’elles en sont majoritairement usagères.

Cibler les précaires, c’est cibler les femmes comme les minorités. Cette austérité anti femmes constitue des violences économiques, qu’elles soient directes ou indirectes, et font ainsi partie du continuum des violences faites aux femmes. Un continuum qui autorise d’autres violences.

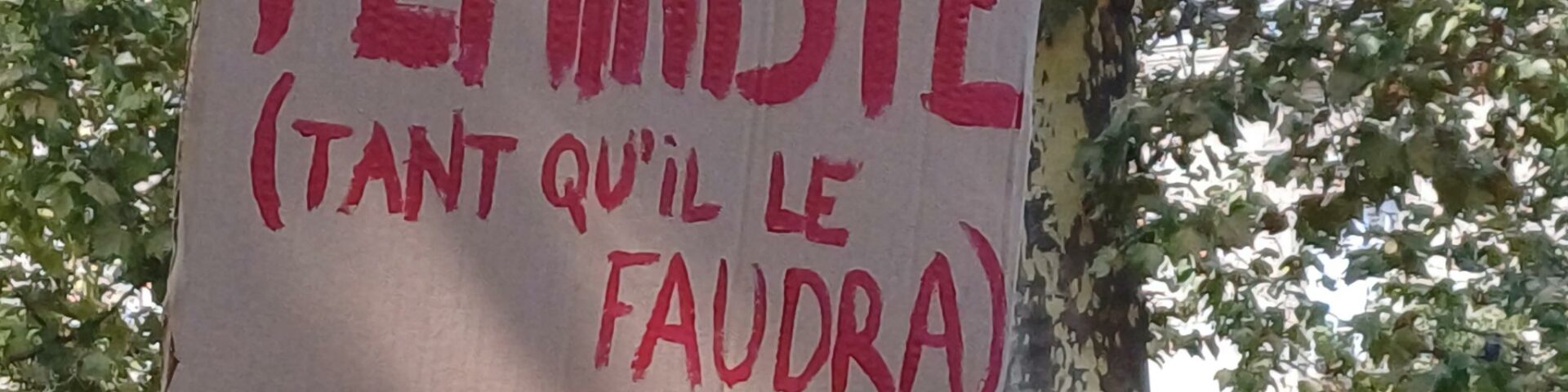

Les mobilisations féministes et de minorités de genre, que ce soit celle du 28 septembre pour le droit à l’avortement, comme celle du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, sont maintenant des dates de rdv pris non par habitude de confort mais parce que les discriminations et inégalités perdurent. Elles sont liées à un système de dominations patriarcales ancrées. Ces luttes se construisent en lien avec d’autres collectifs et participent d’un front social et politique visant une transformation de la société. Elles sont des cadres variés de luttes et mobilisations où chaque résistance participe à obtenir des avancées et imposer des alternatives.

La FSU-SNUipp et la FSU se doivent d’en être, pour continuer de communiquer et d’expliquer que les choix budgétaires faits par la majorité présidentielle dont est issu le nouveau 1er ministre, seront à l’opposé d’un modèle juste de répartition des richesses et qu’ils s’inscrivent dans une politique foncièrement inégalitaire que nous rejetons.

L’égalité entre les femmes, les minorités de genre et les hommes est toujours un des éléments à intégrer et à penser dans les mobilisations que nous construisons en cette rentrée 2025.