par Jean-Marie Harribey, économiste, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC, ancien co-président d’ATTAC

Le monde est entré en territoire inconnu. L’imbrication des crises est telle qu’elles se renforcent mutuellement et cela leur donne un caractère systémique, structurel et durable. Crise sociale, crise écologique, exacerbation des tensions géopolitiques, guerres meurtrières, affaiblissement des procédures démocratiques, montée des pouvoirs d’extrême droite. Tout prend l’allure d’un désastre général à mesure que les mécanismes de régulation planétaire se disloquent les uns après les autres : l’ONU se heurte à la passivité, voire à l’obstruction, des États pour faire appliquer ses résolutions ; les COP climat ou biodiversité se suivent et se ressemblent, impuissantes ; les alliances politiques et militaires se renversent d’un jour à l’autre.

Si le constat est évident, ses causes le sont moins. D’abord, parce qu’elles s’entrecroisent ; ensuite, parce que celles conjoncturelles dissimulent celles qui viennent de loin : or le temps long est celui de l’incertitude.

L’aveuglement, la surdité et le déni de la réalité suffisent-ils pour expliquer cette situation ? Quels sens l’arrivée au pouvoir de Trump et de sa post-vérité aux États-Unis, l’abattage à la tronçonneuse des services publics par Milei en Argentine, l’accession aux gouvernements d’Italie, de Hongrie, des Pays-Bas, du Danemark, d’Autriche par l’extrême droite au sein même de l’Union européenne, ont-ils ? L’embrasement des tensions géopolitiques se traduit par un affrontement entre les États-Unis et la Chine, le dépeçage des terres d’Afrique par les puissances occidentales, russe ou chinoise, une guerre en Ukraine depuis plus de trois ans et un massacre systématique de la population à Gaza depuis un an et demi après l’attentat terroriste djihadiste du 7 octobre 2023, sans oublier l’Afrique en proie aux conflits meurtriers.

Anatomie d’une crise

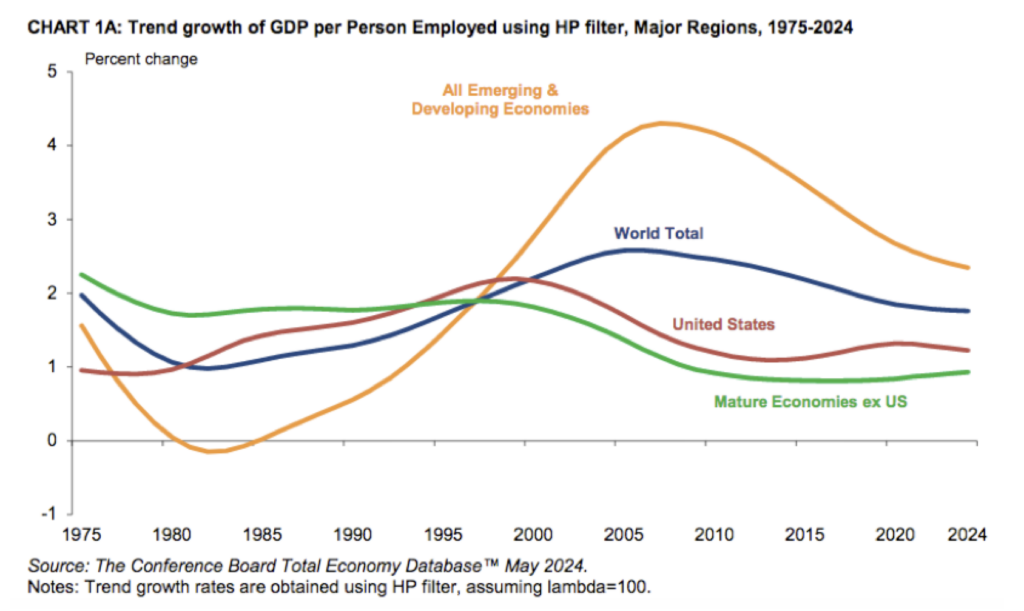

La productivité du travail, source première et ultime de l’enrichissement du capital, s’est très fortement ralentie partout dans le monde, atteignant même des taux de progression presque nuls dans beaucoup de pays riches, à l’instar de la France. Le régime d’accumulation financière développé à partir des années 1980 était censé remédier à cette panne en postulant la valorisation permanente et quasi infinie des actifs financiers ayant ainsi de moins en moins d’ancrage réel. Comme le disait Marx, l’anticipation des plus-values financières se heurtait à la limite de l’extorsion de la plus-value produite par la force de travail. Plus le capital financier grossissait, plus son caractère fictif devenait visible. L’éclatement de la crise financière en 2007 anéantit le rêve de l’auto-engendrement du capital que la marchandisation du monde ne pouvait compenser indéfiniment. La productivité du travail ne progressant plus dans le monde, la financiarisation de l’économie mondiale s’est renforcée, le capital croyant pouvoir se dispenser de la production réelle. L’accélération de la concentration et de la centralisation des capitaux montre que ce qui compte, ce sont la captation des rentes, l’optimisation fiscale et la pure spéculation. Mais cette stratégie n’est pas extensible à l’infini parce qu’elle se heurte à des barrières de plus en plus hautes : la crise climatique, la raréfaction des ressources, la dégradation de la biodiversité, et par dessus le marché (si l’on peut dire) des résistances sociales. Tout ce qui compte finit pas compter beaucoup en termes de coûts de production.

Le fléchissement de l’investissement productif, la multiplication des licenciements et des fermetures d’usines, la désindustrialisation sont la conséquence de ce mouvement général. Le capitalisme est installé dans une tendance de croissance économique faible dont l’extrême ralentissement de la progression de la productivité est à la fois cause et conséquence par un effet cumulatif auto-entretenu.

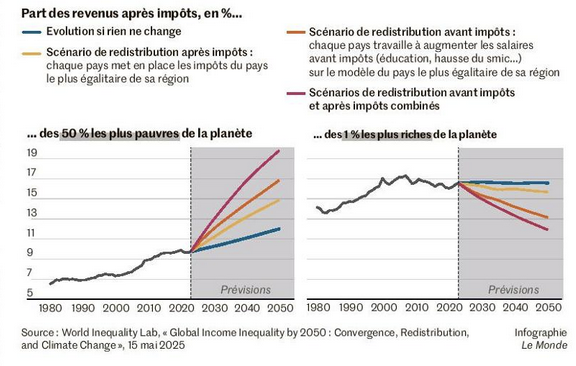

La crise financière de 2007 n’a eu aucun effet pour infléchir la trajectoire des politiques néolibérales. Le monde d’après-crise financière est le frère jumeau du monde d’avant. Mais ce n’est pas sans conséquences sur l’aggravation des contradictions auxquelles se heurtent les classes bourgeoises dans le monde, en Europe et en France. L’accentuation des inégalités est aujourd’hui bien documentée.

Graphique dans Le Monde, 23 mai 2025.

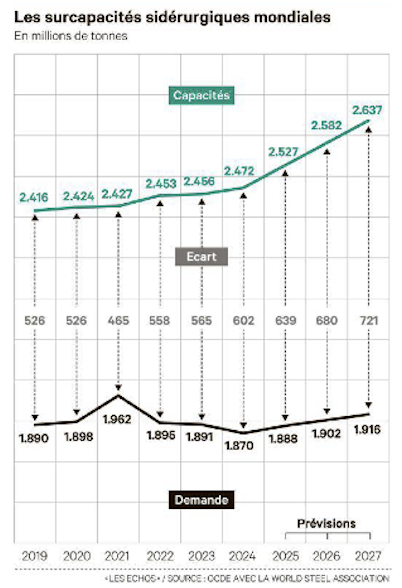

Graphique dans Les Échos, 28 mai 2025

Le capitalisme traverse donc une crise aux dimensions inédites parce qu’elle associe des surcapacités de production et surproductions classiques avec un épuisement et une dégradation des bases matérielles et sociales qui lui sont indispensables. La voracité impérialiste et l’échange inégal tant social qu’écologique1 trouvent là leurs causes principales.

Une convulsion du capital et des classes qui le possèdent

Aux États-Unis, Trump s’est fait réélire avec le soutien financier des puissances d’argent états-uniennes, mais celles-ci n’ont aucun intérêt à ce que la politique de fermeture des frontières soit appliquée. Une bonne partie des profits réalisés par les firmes multinationales américaines est liée aux échanges avec les pays dont les produits seraient frappés de droits de douane élevés ou érigeant eux aussi de tels obstacles. Autrement dit, la mondialisation capitaliste, voulue et organisée par l’élite bourgeoise états-unienne et qui a facilité l’émergence et l’épanouissement d’un concurrent capitaliste majeur comme la Chine, se retourne contre sa classe génitrice2.

Trump réagit en désignant un bouc émissaire : les immigrés. Ensuite, en poussant à son paroxysme le projet libertarien de dérégulation totale de la société. Il s’agit de canaliser les inquiétudes et les difficultés des classes populaires vers des représentations du monde forgeant une « a-culture » faite de fake news, laquelle anesthésie toute compréhension de la réalité. Le tout enveloppé d’un déni de toute science et d’un déchaînement de l’hubris, de la démesure.

En France, l’écartèlement entre des intérêts largement contradictoires au sein de la bourgeoisie est également flagrant. Devant le quasi-arrêt de la croissance économique, toutes les branches du patronat qui ont une activité productive sont demandeuses de subventions publiques, d’allègements d’impôts et d’exonérations de cotisations sociales, qui s’élevaient à 190 milliards d’euros en 20193. Mais les branches du capital dont l’activité est soit financière (banques, assurances, fonds spéculatifs), soit engagée dans des activités productives internationales (les deux étant aujourd’hui très imbriquées) ne voient pas les choses du même œil : elles auraient objectivement moins besoin du soutien public mais elles exigent un respect de l’orthodoxie budgétaire en réduisant les dépenses publiques et les impôts des riches.

Confrontée à une convulsion de son propre système, la classe dominante refuse tout compromis avec un projet même seulement réformiste. Elle laisse se dégrader les services publics de santé et d’éducation. Elle s’apprête à achever la partition de la SNCF pour l’ouvrir totalement à la concurrence. Elle rabote les ambitions écologiques (en matière de Zéro artificialisation nette, d’agriculture soumise aux pesticides et insecticides, etc.). Et elle laisse prospérer, voire avalise, les idées de préférence nationale de l’extrême droite, et qu’elle réprime et criminalise les mouvements sociaux. Le compromis social étant devenu inenvisageable pour la classe bourgeoise, celle-ci n’a plus qu’un moyen à sa disposition pour atténuer ses propres contradictions : unifier ses fractions autour du seul projet réconciliant temporairement leurs intérêts respectifs en faisant payer aux travailleurs la crise capitaliste par un surcroît d’austérité, d’inégalités, de services publics appauvris, de renoncements à la protection sociale et à la protection écologique.

Le capitalisme peut-il encore offrir quelque chose ?

C’est dans ce contexte que les scénarios d’avenir sont très aventureux. Les analyses d’inspiration marxiste traditionnelles ont tendance à montrer que les limites du capitalisme sont indépassables. Elles intègrent aujourd’hui les limites écologiques donnant toute son actualité au propos de Marx : « le capitalisme épuise en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». Cependant, elles divergent quant à l’origine profonde de la crise capitaliste.

Dans une analyse déjà ancienne, Ernest Mandel théorisait la baisse de la formation de valeur au fur et à mesure de l’automatisation de la production4. La thèse est reprise par des auteurs comme Tom Thomas5 d’un côté, et Ernest Lohoff et Norbert Trenkle6 de l’autre, ces deux derniers appartenant au « courant critique de la valeur ». Selon eux, le travail, seul productif de valeur, serait évincé du processus productif réduit à l’industrie. Ils estiment que le champ de valorisation du capital s’est restreint avec le rétrécissement relatif de la production de biens matériels.

Or, si la production de valeur est rendue plus difficile à cause des limites sociales et écologiques de la production – d’où la baisse des gains de productivité –, c’est au sein d’un champ de valorisation du capital toujours plus étendu7. Telle est la contradiction d’un capitalisme qui veut aspirer toute activité humaine pour la transformer en une marchandise contenant potentiellement moins de valeur. Les services sont devenus majoritaires dans toutes les économies, ils sont soumis à la logique de rentabilité du capital mais n’engendrent pas des plus-values réelles importantes. Le capital peut toujours essorer davantage les travailleurs des services mais le surcroît de valeur obtenu n’est pas à la hauteur de ses espoirs.

L’historien du capitalisme Arnaud Orain8 estime que le système a atteint une nouvelle phase de « finitude » en remettant en cause ses propres règles de marché concurrentielles pour laisser la place aux rapports de force crus, comme le montre la montée en puissance de la Chine qui s’inscrit dans la lutte entre impérialismes se battant pour s’approprier terre, eau, ressources et métaux rares. Sans possibilité d’expansion, c’est la prédation qui s’impose. Or la conception écologique des limites de la planète n’a rien à voir avec la finitude organisée par un système à bout de souffle.

Le plus probable est que nous n’assistons pas aux prémices d’une phase post-finitude : le capitalisme a fait basculer le monde dans une ère qu’il faut qualifier de capitalocène parce qu’elle a débuté vraiment avec le capitalisme et qu’elle se révèle non reproductible indéfiniment. Les normes imposées pour un mode de vie gaspilleur, prédateur et spoliateur interdisent sa soutenabilité. Aussi, toutes les illusions sur une croissance verte s’effondrent à mesure que le recul de la viabilité du système entraîne un nouveau recul du potentiel de celle-ci.

La révolution technique à l’œuvre depuis 40 ans n’a pas redynamisé l’accumulation. Donc, tant que le modèle social est anti-social et tant que la fuite en avant productiviste perdure, le capitalisme ne peut offrir que des solutions de plus en plus non libérales, voire barbares. Rosa Luxembourg le disait déjà : « socialisme ou barbarie ».

Jean-Marie Harribey

- J.-M. Harribey, « De l’échange inégal social à l’échange inégal écologique » dans B. Badie et D. Vidal, L’heure du Sud, LLL, 2024, p. 97-110, https://urlz.fr/uzCN.↩︎

- B. Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, 2024.↩︎

- Rapport Clersé de l’Université de Lille en 2022.↩︎

- E. Mandel, Le troisième âge du capitalisme, Éd. de la passion, 1997.↩︎

- T. Thomas, Anatomie du chaos, La destruction du capitalisme par lui même, Éd. critiques, 2024.↩︎

- E. Lohoff et N. Trenkle La grande dévalorisation, Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas la cause de la crise, Éd. Crise & critique, 2024 ; critique dans J.-M. Harribey, « Le capital fictif est vraiment fictif », https://urlz.fr/uzCD.↩︎

- J.-M. Harribey, En quête de valeur(s), Éd. du Croquant, 2024.↩︎

- A. Orain, Le Monde confisqué, Essai sur le capitalisme de la finitude, XVIe-XXIe siècle, Flammarion, 2025.↩︎