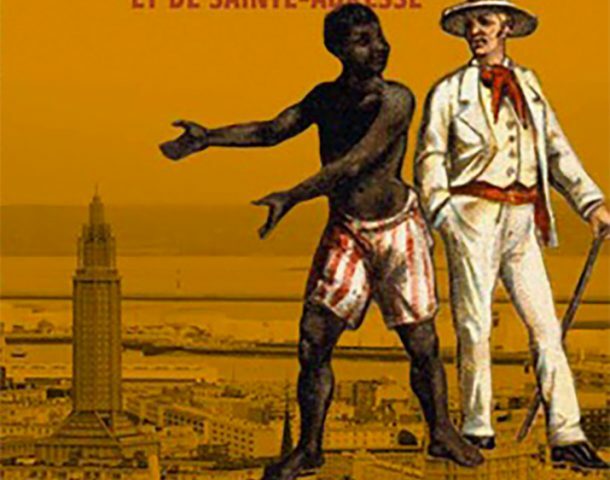

Les noms des rues, des places, des boulevards et des quais sont les repères successifs de l’histoire d’une ville. Ces histoires ne sont pas neutres. Elles ont été fabriquées par ceux qui depuis longtemps, parce que dominants, façonnent l’espace public. L’ambition des « guides » aux éditions Syllepse est de montrer/démontrer comment la France moderne s’est construite et enrichie comme un État colonial.

PARAlain Ponvert

En sa qualité de port tourné vers le négoce international, Le Havre tient une place importante dans l’émergence de la France comme État colonial. Dès 1886, quelques mois après la conférence de Berlin qui établit la « liberté du commerce » en Afrique, le conseil municipal du Havre nomme ainsi plusieurs quais du bassin des docks : quai du Tonkin, de La Réunion, des Antilles, de Guinée… Cette décision répondait aux vœux exprimés par un comité d’utilité publique qui le justifiait ainsi : « les premiers noms de géographie à apprendre aux peuples et aux enfants, les plus utiles à connaître ne sont-ils pas ceux de nos colonies ? […] Ils contribueraient à développer un sentiment […] : le goût de la colonisation. »^1^

Les massacres « civilisationnels »

Dans cette empreinte coloniale, les têtes galonnées (généraux et maréchaux) tiennent une place importante. On se souvient du maréchal Galliéni comme l’organisateur des taxis de la Marne, mais rien sur son rôle, entre 1896 et 1905, dans la « pacification » de Madagascar où il développe le travail forcé : il est alors responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers d’habitant·es. Le massacre d’Ambiky en 1897 (cité par A. Césaire dans son Discours sur le colonialisme), en est une macabre illustration.

Parmi tous ces massacreurs, il y a le général Archinard dont la rue a été transformée en avenue en 1960 (en pleine guerre coloniale en Algérie…). Ce général, né au Havre en 1850, est le responsable de la conquête du bassin du Niger. Il est aussi le responsable du pillage de plusieurs centaines d’objets qui ont alimenté les collections du Muséum d’histoire naturelle du Havre à partir de 1889. Sa statue fut inaugurée en 1934 par le maréchal Pétain, alors ministre de la Guerre, qui le considérait comme « le véritable fondateur de la doctrine coloniale ».

Le commerce avant tout…

Dès sa création, Le Havre a une double vocation, militaire et commerciale. Les entrepreneurs havrais participent activement à la traite négrière à l’origine de l’expansion et de la prospérité de la ville. Un certain nombre de ces familles, comme les Masurier, ont même continué la traite atlantique après son interdiction par le Parlement en 1818. Il y a aussi les Siegfried dont la figure emblématique reste Jules Siegfried (1837-1922) qui fut à la fois négociant en coton, maire du Havre (1870-1886), député et sénateur. Il fut un temps ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies (1892-1893) et membre actif du Parti colonial, créé en 1890. Avec ses frères, il crée une entreprise spécialisée dans le coton. Ils investissent massivement dans le café, le riz et le nickel de Nouvelle Calédonie avec d’autres négociants havrais (Charles-Auguste Marande, Olivier Senn…). Cette dynastie remplace judicieusement l’esclavage par le « travail forcé » responsable de plusieurs centaines de milliers de morts chez les peuples colonisés. André Siegfried (1875-1959, fils de Jules) fut aussi impliqué : au moment de la fondation de l’Institut havrais de sociologie économique et psychologie des peuples, il accepte le parrainage de nombre de négociants coloniaux. Dans ses cours à Sciences Po vers 1950, on retrouve les formulations suivantes : « il y a des races qui s’assimilent vite, d’autres plus lentement, d’autres enfin, pas du tout », « la race noire reste inférieure », « le juif est un résidu non fusible dans le creuset »… Aujourd’hui encore, André Siegfried est considéré au Havre comme un intellectuel important et il fallut toute la pugnacité des enseignant·es de l’Université pour qu’on ne donne pas son nom à un de ses amphithéâtres.

Les oublié·es de l’Histoire…**

Pendant très longtemps, le passé « négrier » du Havre a été nié. Il a fallu attendre 2023 (à Nantes, une initiative de ce genre avait eu lieu en 1992 !) pour voir, au Musée d’art et d’histoire de la ville, la première exposition de dimension nationale : « Esclavage. Mémoires normandes ». Les références au passé colonial restent peu visibles. Les noms de celles et ceux qui ont dénoncé, combattu le colonialisme sont absents ou sont apparus tardivement. La rue Louise-Michel date de 1971, l’allée Félix-Eboué (opposé à l’assimilation des peuples colonisés) de 2008 et celle consacrée à Aimé Césaire d’octobre 2022 ! Aucune artère n’est consacrée à Léger Félicité Sonthenax, qui proclama le premier l’abolition de l’esclavage à Saint Domingue, le 29 août 1793. Aucune référence aux dizaines de milliers de victimes qui, dans le cadre du travail forcé, construisirent les chemins de fer en Afrique ou au Vietnam pour acheminer les matières premières déchargées sur les quais havrais.

Restituer cette mémoire d’un passé colonial (récent) est un des objectifs que s’est fixé ce guide produit par un « collectif » de citoyen·nes engagé·es.

- Rapport Levarey, Recueil de la société d’études diverses, 1884.

Questions à André Rosevègue

➤Quelle est l’origine du projet des guides coloniaux que tu as conduit aux éditions Syllepse ?

Quand en 2018, je découvre le Guide du Paris colonial, je provoque la réunion d’un groupe de rédaction du Guide du Bordeaux colonial. Puis, je me suis pris au jeu et j’ai contribué à convaincre d’autres équipes dans d’autres villes^1^, et pas seulement des ports négriers.

➤Quel intérêt vois-tu à ce que dans des villes qui ne sont pas marquées particulièrement par la question coloniale soit écrit un livre où on retrouve les mêmes politiciens, les mêmes généraux qui ont été les artisans de l’histoire coloniale de la France ?

Nous n’utilisions pas ce terme il y a encore quelques années, mais avec ce travail j’ai pris conscience que dans la colonialité de la société française, il y a celle de son espace public. Il n’est pas sans effet que la statue du Maréchal Bugeaud^2^ trône au centre de Périgueux, ou que ce responsable des enfumades dans la conquête de l’Algérie ait donné son nom à une école de Marseille. Parce qu’il ne faut pas effacer l’histoire, il faudrait qu’un tel personnage continue d’être honoré, et cela n’aurait pas de conséquences sur nous ? Pas de conséquences sur celles et ceux qui habitent le pays et sont les descendant·es de ses victimes ?

La colonialité de l’espace public, c’est le nom des rues, des places, la statuaire, ce sont les collections des musées, les bâtiments militaires. Cela a été les expositions coloniales et leurs zoos humains. Cette colonialité nous est familière, nous y vivons sans y faire attention.

Ces guides trouvent leur intérêt d’éducation populaire quand ils accompagnent un travail d’explication, par réunions, déambulations, émissions de radio,.. qui font saisir à quel point le développement du capitalisme sur la totalité du territoire, et pas seulement de ses ports, s’est nourri du colonialisme.

1. Après Paris et Bordeaux sont donc parus chez Syllepse Soissons, Marseille, Rouen, Périgueux,

Le Havre. Strasbourg est attendu cette année. D’autres villes sont au travail.

2. Désormais, à Périgueux un panneau est accroché à la grille qui entoure la statue où un paragraphe d’une présentation de l’homme et du sculpteur inclut une dénonciation des crimes commis. Marseille a gardé la rue Bugeaud mais a donné un autre nom à l’école : désormais c’est un tirailleur algérien mort en 1944 en libérant la ville qui est honoré. Modeste résultat des guides.